Por Noelia Carrazana

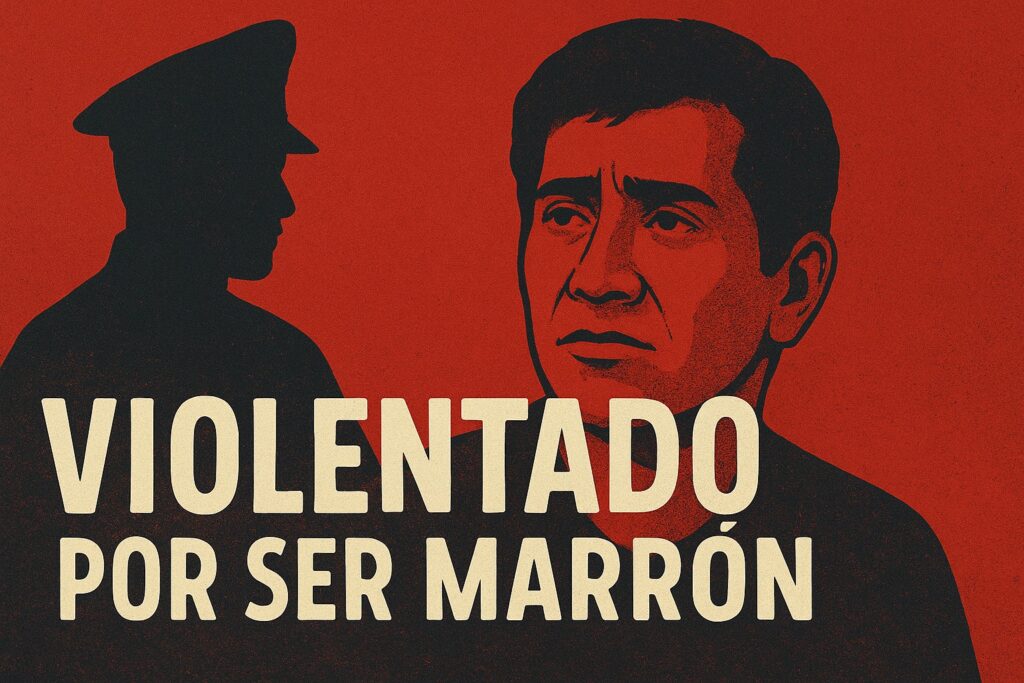

El actor y director Osqui Guzmán denunció públicamente haber sido víctima de violencia policial y discriminación racial en la Ciudad de Buenos Aires.

“Basta de perseguirnos por el color de piel”, escribió en su cuenta de Instagram. Su testimonio, acompañado por un video, detalla que una agente de la Policía de la Ciudad lo agredió y golpeó en la cabeza con una macana luego de detenerlo en la estación Dorrego del Subte B, acusándolo falsamente de ser “chorro” y de “haber estado preso”.

El hecho ocurrió el 1° de octubre, mientras el actor regresaba de una entrevista para el canal Vibra Buenos Aires, en el marco de la promoción de su espectáculo El Bululú. Antología endiablada, que se presenta los martes de octubre a las 20:30 hs en el Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343, CABA).

La obra —creada junto con Leticia González de Lellis— es una fiesta de la oralidad popular latinoamericana, con música en vivo, humor y memoria colectiva.

En el video, Osqui relató: “Ella (la policia) me dijo que yo era chorro, que ya me conocía, que había estado en la cárcel. Me preguntó si era peruano. Y cuando le dije que era argentino, me volvió a pegar. Basta de perseguirnos por el color de piel”.

Lo que le pasó a Osqui Guzmán no es un hecho aislado. Expone un racismo estructural que, aunque negado por amplios sectores de la sociedad argentina, se sostiene desde el Estado, las fuerzas de seguridad y los medios.

En los últimos años, los gobiernos neoliberales han desmantelado políticas públicas de igualdad y derechos humanos. La suspensión del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) bajo la gestión de Javier Milei dejó un vacío institucional en la protección de las víctimas de violencia racial.

En ese contexto, los cuerpos marrones y migrantes vuelven a ser el blanco de la sospecha, de los controles de identidad arbitrarios y del maltrato cotidiano.

Migraciones, cuerpos y prejuicios

En esa entrevista Osqui recordó a su madre boliviana, que llegó a la Argentina desde Potosí a los quince años, durante la segunda presidencia de Perón.

Costurera y planchadora, sostuvo a su familia y al mismo tiempo fue parte de un ballet folclórico argentino-boliviano: cosían sus propios trajes, ensayaban y bailaban en festivales de barrio.

“Mi mamá me enseñó a no avergonzarme de quién soy —dice Osqui—. Cuando quise dejar la actuación, ella encendió la máquina de coser y me dijo: vos vas a seguir estudiando, para trabajar estoy yo. Esa fuerza me marcó para siempre”.

La historia migratoria entre Bolivia y Argentina ha sido constante desde principios del siglo XX. Miles de familias bolivianas —campesinas, obreras, trabajadoras del textil o del hogar— encontraron aquí un destino posible, aunque cargado de estigmas y discriminación.

En los censos, en los medios y en el lenguaje cotidiano, el “boliviano” ha sido reducido muchas veces a una imagen racista y de clase, donde el color de piel marca la frontera simbólica entre “argentinos” y “otros”.

La investigadora Natalia Gavazzo lo explica así: “Las comunidades bolivianas reconstruyen pertenencia a través de la danza, la música y la fiesta. El tinku, la morenada o la diablada no son sólo bailes: son afirmaciones políticas de identidad. Y eso incomoda a una nación que todavía se piensa blanca y europea”.

En ese sentido, la obra El Bululú no es sólo teatro: es una declaración de identidad popular latinoamericana, un gesto artístico contra la mirada colonial que pretende homogeneizar lo argentino.

La policía que lo detuvo no solo lo violentó físicamente, sino simbólicamente: lo ubicó en el lugar de la sospecha, en el borde de la ciudadanía.

Mientras tanto, las políticas públicas que deberían prevenir estos abusos son desmanteladas o desfinanciadas, y los discursos oficiales niegan la existencia misma del racismo.